文献分享丨mNGS在不同系统感染中的检测结果该如何解读?

迄今为止,mNGS的解读标准尚未统一。如何准确判读其中关键致病病原体具有挑战性。

本文发表于《中华预防医学杂志》,全文对“不同系统感染mNGS报告解读”、“mNGS的临床解读和应用规则”以及“mNGS解读面临的挑战”三个方面进行阐述。

下文主要分享“不同系统感染mNGS报告解读”与“临床解读及应用规则”内容。

呼吸系统感染

呼吸道感染往往由多种病原体引起,包括细菌、真菌、病毒和寄生虫。呼吸道样本是开放性样本(肺泡灌洗液理论上为无菌样本,但也存在污染定植菌可能),通常会含有呼吸道定植菌群,解读时需要根据病原体的致病性分级考虑。

定植微生物:解读时先不考虑。

常见定植菌:韦荣球菌属、普雷沃菌属、罗氏菌属、奈瑟菌属、放线菌属、卟啉单胞菌属等。

条件致病菌:需根据其检出相对丰度和临床指征,判断是否为致病病原体。如果存在大量的背景菌或杂菌序列,而无主导微生物,首先应考虑污染,其次考虑条件致病菌。

有研究认为条件致病细菌和真菌在种水平上的相对丰度>30%可考虑为潜在病原体。

致病菌:reads数≥1,即可考虑为致病病原体。

严格致病菌:结核分枝杆菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁菌、诺卡菌、军团菌等

中枢神经系统感染

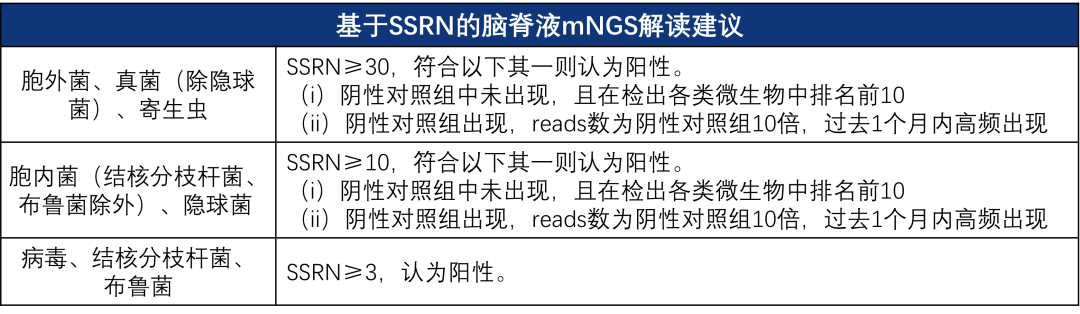

脑脊液或脑组织的mNGS检测可筛查几乎所有潜在的中枢神经系统感染病原,并识别罕见或新病原体。脑脊液标本被认为是一个无菌标本,因此对于脑脊液mNGS的解读比非无菌部位的数据更加直接。

我国学者开展一项前瞻性、多中心的系列案例研究,对中国20家医院的276例脑炎或脑膜炎患者的脑脊液样本进行了mNGS检测,作者团队建议基于标准化为20M的测序数据量中种特异性序列数(SSRN)进行判断:

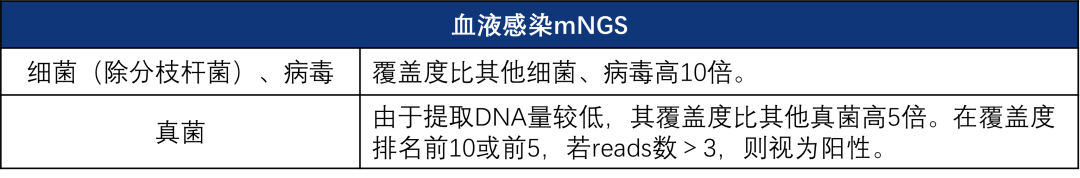

血流感染血流感染测序包括两种方法,即血浆循环游离DNA(cfDNA)检测和全全血测序可直接识别血液中存在的病原体,克服cfDNA检测的一些局限性。

综合几项血流感染mNGS研究,总结mNGS阳性结果的标准如下:

骨和关节感染

骨和关节感染是复杂的感染,需要精确的微生物记录来优化抗生素治疗,病原微生物得以鉴定是准确诊断和成功治疗的关键。

Cai等研究建议,细菌最佳阈值为属水平相对丰度≥15%,真菌鉴定最佳阈值为属水平相对丰度≥30%。

常见实验室污染菌:伯克霍德菌属、罗尔斯顿菌属、噬酸菌属、代尔夫特菌属在各属水平上相对丰度≥85%,才为阳性。

眼部感染

眼部感染涉及的病原体众多,导致感染性眼病的病原学诊断成为难点。

一项眼部感染(葡萄膜炎)研究中,学者认为在去除背景、污染菌后,剩余生物体为潜在病原体:

(1)该微生物在种水平上reads≥20

(2)必须具有已知的致病潜力

尿路感染

80%以上尿路感染由大肠埃希菌引起,其他较常见的是肺炎克雷伯菌、奇异变形杆菌、粪肠球菌和腐生葡萄球菌等。

然而,目前尚无研究建立尿路感染病原体阈值的标准。

临床评估和实际考虑因素

与其他诊断分析一样,mNGS检测也很容易受到污染。mNGS结果中的“污染”来源包括在实验室试剂或环境中检测到的正常人体菌群或背景污染生物体,以及生物信息学分析或数据库错误。

鉴于mNGS的非靶向性,病原体诊断的一个关键限制是背景干扰,通常来自人类宿主DNA。因此,在高背景样本中,mNGS阴性结果可能对排除感染的作用较小,应考虑其他对背景敏感性较低的诊断检测。

在临床微生物学中,确定可能是污染物的微生物的临床意义是一个经典问题,通常需要临床背景来解释。因此,作为一种临床诊断手段,mNGS最终识别的潜在病原体必须置于临床环境中,以确定它们是否与临床相关。

临床医生在解读mNGS结果时,需考虑患者的免疫状态和临床表现是否一致,同时结合其他检测手段如传统培养、影像学、血清学检测等结果进行综合判断,去伪存真。

mNGS报告的临床应用规则

mNGS报告中所呈现的信息是经过特定阈值过滤后的结果,它并不能作为临床决策的唯一依据。

对于阴性报告,临床医生可能需要首先分析患者的具体情况,考虑患者免疫状态及临床表现的符合性,再研究报告以外的原始检测结果,以确定是由于对阈值的错误判断还是由于没有病原体存在。

当罕见病原体在报告中出现时,需要进一步确定其致病性及临床特征,包括感染病灶的影像学检查;并且罕见病原体的确认有必要进一步调查患者的病史,以确定其为动物疫源或者环境疫源的流行病学证据。

参考文献:

[1]蒋析文,梁志坤,曾莉,等. 感染性疾病mNGS检测结果解读的应用[J]. 中华预防医学杂志,2023,57(07):1124-1130.